Column

2024.10.17

Specialインタビュー vol.4 ~「ありえない、を超えよう。」を実現する人を訪ねて~ BETTINA GRAMLICH-OKA グラムリヒ=オカ ベティーナさん

グラムリヒ=オカ ベティーナさん

上智大学国際教養学部国際教養学科教授

【プロフィール】

ドイツ出身で、修士課程のときに日本に留学し、江戸時代についての研究を始めた。エバーハルト・カール大学テュービンゲンにて博士号取得。博士論文では、江戸時代後期に活躍した女性の文学者・只野真葛を取り上げた(邦訳は『只野真葛論:男のように考える女』 岩田書院、2013年)。現在、江戸時代の人的交流を可視化するサイトJapan Biographical Database(JBDB)を運営している。

この度インタビューをさせていただくオカ先生は、江戸時代の経済思想史および女性史をご専門とされています。ジェンダー問題についていまだ多くの課題を残す日本において、外国出身の先生が江戸時代の女性文学者に何をみたのか、そして、国際的な場で日本の歴史や文化を発信する身として、これから国際社会で生きていくうえで大切な志などについてうかがいました。

⚫︎交換留学で江戸時代の魅力に魅せられ、日本に残って研究を続けた探究心

――最初に、ドイツ出身の先生が日本の歴史に興味を持たれたきっかけをお聞かせください。

歴史を学ぶために大学に入りましたが、1年目に専攻したドイツ文学とヨーロッパ史が自分のやりたいことに合っていないと感じたんです。ヨーロッパから遠い地域なら面白い研究になるかもしれないと考え、東アジアの中で最も遠い日本を選びました。当時ドイツには日本人観光客がたくさんいましたし、私の大学でも日本人留学生が多かったので、文化の比較がしやすいと思いました。

―――日本の歴史の中でも、江戸時代の歴史、特に日本の女性史に興味を持ったきっかけは?

ドイツでは日本の中世について研究していたのですが、立教大学に交換留学に来た時に荒野泰典先生の江戸時代のゼミに入ることになり江戸時代に興味を持ちました。それからもっと日本で研究したいと思い、ドイツには戻らずに上智大学の修士課程に編入ました。

修士論文のテーマは「江戸時代のコレラの流行」を選びました。日本史の中世から始まり、江戸時代の史学・医学史と研究を広げていくうちに研究をさらに深めたいという気持ちが強くなり、ドイツに帰国して修士課程を取得した後に博士課程に入りました。そこで研究対象に選んだ「只野真葛(ただのまくず)」が女性史に進むきっかけになりました。

⚫︎只野真葛にみる、江戸時代のジェンダー格差

―――只野真葛は『むかしばなし』などの随筆や、政治や経済について独自の考えを記した『独考(ひとりかんがえ)』など多数の著書を残した江戸後期の女性です。なぜ彼女に惹かれたのでしょうか?

それまで江戸時代の女性の書いたものはあまり読んだことがなかったのですが、只野真葛の『独考』を読んだ時、非常に読みづらく内容もわかりづらくて驚きました。その原因は、江戸時代の男女の教育格差にあります。当時、男性は階級に関わらず漢学など学問の教育を受けることができましたが、女性は男性より知的に劣ると見なされ同じ教育を受けられませんでした。只野真葛のように身分の高い女性は和文の読み書きや教養を学ぶことができましたが、それも結婚後に妻としての社会的責任を果たせるようにするためです。政治や経済などのテーマは男性しか語ることを許されなかった時代で『独考』を書いたこと、そして女性であるが故に家の後継ぎになれないなどジェンダーに人生を振り回されてきた只野真葛独自の見解が、私に新たな視点をもたらしてくれました。

また、江戸時代のジェンダー観を知る上で興味深いのが、『南総里見八犬伝』など大衆向けの作家として人気だった曲亭馬琴(滝沢馬琴)と只野真葛の書簡の交流です。

只野真葛は書簡で『独考』の添削と版行を依頼しましたが、曲亭馬琴は彼女の書き手としての才能を認めながらも、『独考』を批判し依頼を断ります。江戸時代の思想史で支流とされていた漢学の正式な教育を受けていなかった真葛の理論は、当時の常識から外れていました。それだけではなく、彼女が女性であったこと自体が障害になったと私は考えています。二人の書簡のやり取りからは、曲亭馬琴――優位だった男性の物の見方から、只野真葛――女性が書いたものがどう写っていたのかが垣間見えます。同世代人たちの感想がわかるものはあまりないので、本当に面白いと思います。

―――オカ先生の只野真葛論を拝読しました。『独考』に対する馬琴の反応に現代の男性が女性に向ける態度に通じる部分を感じて、男性にこそオカ先生の研究を知ってもらいたいと思いました。

江戸時代のジェンダー格差のせいか、女性の思想家で名前の上がる人がいないんですよね。只野真葛の『独考』は思想史において真新しい理論ではないし、随筆も文学として評価されていません。彼女は思想家や歌人などのカテゴリーで分類できないのです。でも私は、江戸時代後期の女性が自分の社会の見方や心に秘めた想いを記したというだけで、十分に価値のあるものだと思います。

―――現在の学生たちは、ジェンダーに対してどう考えていると思いますか?

私が教えている『日本史と女性』を受講している学生たちは、ジェンダーの問題に対して意識が高いと感じます。21世紀以降、日本社会における女性の地位は再び低下しています。女性の社会進出やキャリア形成など自分たちの未来がどうなるのか気になるのは当然のことですし、今とは違う新しい社会を作っていきたいという意識を学生たちが持っていることが重要です。

⚫︎Excelから8年余りの時間をかけて取り組んだ大プロジェクトJBDB

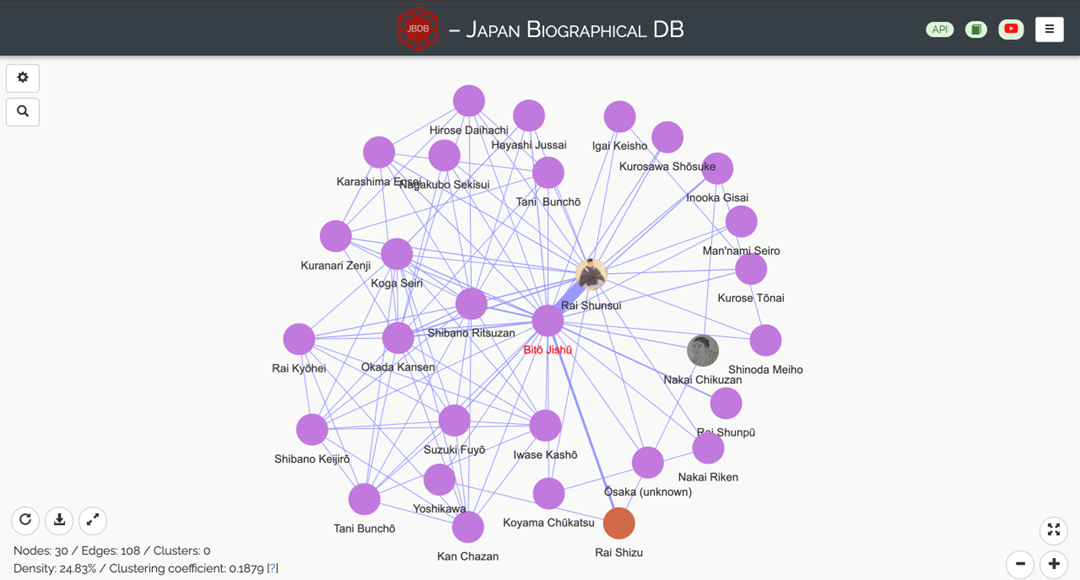

―――JBDB(Japan Biographical Database;日本に関連する歴史上の人物の情報を蓄積するデータベースツール)は2017年秋にネットアプリケーションとして公開され、人物や人物間のイベントを、年月日・身分・出典などの項目別に検索して閲覧することがでます。このプロジェクトを立ち上げた理由を教えてください。

2009年くらいに、江戸後期の儒者で頼山陽の父である頼春水が36歳から71歳までの35年間日々を書き残した『春水日記』を研究したことです。当初研究データをExcelにまとめていたのですが、『春水日記』は登場人物だけでも非常に多く、膨大なデータを管理しきれず困っていました。そこで、当時参加していたコンピュータサイエンス学部の学生と一緒に、情報を管理する独自のデータベース開発を始めました。兼ねてからネットワーク分析(Social Network Analysis)に興味があったこともあり、自分でも1から勉強しながら、ハーバード大学の China Biographical Database の構築をモデルにして、何度もデータベースを作り変えながら8年くらいかけて現在の形になりました。

――「江戸時代の人物同士の繋がりを可視化すること」はJBDBの大きな意義1つだと思います。そのようなデータを集めていくうちに、同時代の学者交流から育まれた新しいもの、例えば思想なども見えてきそうですね。

人は理解するために1つのカテゴリーに入れてしまいがちですが、20、30年前からそれはあまり意味がないと感じています。1つの肩書きで表せない只野真葛ように、思想史はもっとダイナミックに繋がっています。でもそれを可視化するには、その人物の残した著作に加えて、といつどこでどんな話をしたのかなどの背景を入れないと、テキストの本来の意味に近づけません。

『春水日記』の研究の際には、個人的な内談や学問についての内談、他の藩士との打ち合わせなど、誰とどんな話をしたかで細かく区別した上で、それが行われた場所と時間のデータを入力して頼春水が実際に何をしたのかを把握していきました。それをJBDBという1つのデータシステムに集約すると、著作など1つの資料からではわからない、同時代の交流やそこから生まれた思想などのその人物が生きていた日々が見えてくるんです。この方法ならば著作の少ない学者についても研究ができます。でもこれは私だけがやっていることではありません。思想史を研究する上では誰と誰がいたのかと訪れた場所と時間という軸が大切だと、30年前から色々な人たちが指摘しています。

―――オカ先生が画期的なのは、以前からされていた指摘を実際にJBDBとしてデータベース化したことです。なぜこれまでされてこなかったのでしょうか?

やっぱり史学などの自分の専門から、デジタルヒューマニティーズ(人文情報学)という全く異なる分野を扱う難しさがあると思います。

私は外国人の研究者なので日本の研究者よりも分野の垣根を越えやすかったし、若かったからそれを乗り越えるバイタリティーがあったのかな。(笑)

JBDBの展望としては、私の手を離れた後も何らかの機関で続けられればベストだと思います。現在でも他の研究者のデータも取り入れて、古代から現代までをカバーしています。今後JBDBがもっと大きくなり、多くの人に使われ続けていくツールになればいいと思っています。

―――最後に、大阪経済大学の国際共創学部の学生たちにメッセージをお願いします。

学生のうちに、たくさん海外に行ってください。語学は翻訳できるツールがあれば十分です。自分の目で見て、耳で聞いて、現地の料理を食べてください。特に高校時代にコロナ禍を体験した学生の皆さんは、社会に一歩を踏み出す前に多様な経験をしてほしいと思います。卒業して社会に入ったら、決まり事が多くなってできることが限られてしまいます。色々なことを試せる大学生のうちに、海外のプロジェクトに参加したり、短期留学してみることをお勧めします。直接現地の人と話すことが何より大事です。

―――貴重なお話をありがとうございました。