Column

2023.12.22

【高知県黒潮町】 第1回 黒潮町の防災文化から生まれたツーリズム

「ありえない、を超えよう。」をテーマに2024年4月に新設される大阪経済大学国際共創学部。そのテーマをまさに具現化した科目が「ローカル・リサーチ」です。実際に面白い土地へ出かけていき、その地域の方々と共に課題解決に取り組むというユニークな科目です。今回はフィールドワーク先である高知県黒潮町へ、ひと足お先に訪問。黒潮町の取り組みと、そこに関わる人々をご紹介します。第1回(全3回)は黒潮町の「防災」について、黒潮町の松本敏郎町長、情報防災課長の村越淳さんと黒潮町観光ネットワーク代表理事の森田俊彦さん、同・事務局長の高石麻子さんにお話いただきました。

防災と観光を結びけた町、黒潮町

高知県西南部に位置する黒潮町。人口は約1万人。太平洋に面しており、全長約35㎞の美しい海岸線、そして緑豊かな山々が広がっています。クジラやイルカなどの生きものが近くに生息し、カツオの一本釣りをはじめ、海からの恵みとともに文化が育まれてきました。ホエールウォッチングやサーフィンなど自然体験スポットとしても人気です。

日本で一番高い津波が来るという衝撃

この風光明媚な黒潮町に激震が走ったのは東日本大震災発生から約1年後の2012年3月31日。内閣府が南海トラフ巨大地震被害想定で“日本で最も高い津波が来る町”と公表したのです。

「最大震度7、最大津波高は34.4m。高知県沿岸の津波の到達時間2分と衝撃の被害想定でした。それを受けて公表の翌日には『町が消えてしまう』というセンセーショナルなタイトルで報道されました」と当時の様子を教えてくれたのは情報防災課長の村越淳さん。ショックを受けた町民から問い合わせが殺到するかと思いきや、電話はほとんど鳴らなかったそうです。

「みんな諦めたんだと思いました。34mの津波が来たらどこにも逃げていくこともできない。助かるわけもないと」(村越さん)。

しかし、当時の町長は間髪入れず立ち上がります。翌4月2日に町役場の全職員を集めて次のような訓示を述べました。

「黒潮町は34mの津波がくると示されたが、決して生活できない町ではない。これまでやこれからの町の営みを否定する発言は一切禁止する。発言はすべて課題解決に向けたものにする。なお、直接の防災部門だけでなく、すべての職員が当事者であることを理解してこの課題に立ち向かってください」。

同時に、当時の情報防災課長、現・松本敏郎町長に「これから先、国や県からさまざまな情報が出てきても、揺らぐことのない自分たちの基軸となる思想を持っておくことが大切になる。『対策』ではなく、『思想』から入る防災を創ってほしい」と指示しました。

「いつ訪れるかわからない34mの津波と闘おうとすると町民は疲弊してしまう。あくまで100~150年に1回起こるかどうかの自然現象だから『闘う』のではなく、『うまくつきあっていくべきもの』という発想で当時の町長は防災を冷静にとらえていました。見事だなと思いました」(松本町長)。

犠牲者ゼロ、避難放棄者を出さないための施策

そこで早速、町役場では全町民が共有する言葉を決めました。

諦めない、揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ。

「犠牲者ゼロを目指し、みんなの目標となる言葉を掲げ、防災を文化として町民の意識に根づかせたかった。ただ、思想だけで災害で命を落とさないまちづくりは困難です。防災文化(ソフト事業)と防災文明(ハード事業)の両面から災害に強いまちづくりを進める必要がありました」。町が最初に取り組んだのが町内61地区の防災・避難インフラの状況確認でした。

「職員地域担当制を導入し、全職員が通常業務に防災業務を兼務する体制を確保しました。この制度のお陰で防災・避難インフラの整備計画を早い段階で立てることができました」(村越さん)。

すでに避難場所は整備され、高台への避難が間に合わない地域には新たに避難タワー6基を建設。さらに津波浸水が予測される地区では全世帯の避難行動調査を実施し、「戸別津波避難カルテ」を作成しました。

「自宅から避難場所までのルートや、自分の住まいのリスクを書き出すことで自分事として把握してもらうようにしました。また、『防災隣組』といって隣近所で助け合える方も記名していただいています」。これによって近所の方とのコミュニティも活性化したと村越さんは語ります。

地区ごとに「地区防災計画」も進めています。

「いざ地震が起きた場合、迅速に避難できるよう予め避難場所へ世帯ごとに備蓄を用意している地区もあれば、高齢者等の要配慮者がいる世帯を把握している地区や車両を使ってどう避難するかを計画している地区もあります」。こうした各地区の防災への取り組みを横にも展開しようということで「地区防災計画シンポジウム」も毎年、開催しているそうです。

津波被害想定を逆手にとった缶詰プロジェクト

次に、黒潮町が取り組んだのは、2012年以前から大きな課題だった過疎化対策でした。1999年からの約10年で人口は2割減少。特に2次産業が激減しており、働く場を求めて人口が流出し続けていました。国の新想定「津波34m」が人口流出に拍車をかけてしまうのではないか、また、そもそも産業がなければ、都会からの移住受け入れも困難になるのではないかという懸念もありました。

しかし、そこで「自分たちで産業を興せばいいじゃないか」というポジティブな施策に打って出るところが黒潮町です。

「奇しくも、日本一の被害想定を受けて町ぐるみで防災対策に取り組んできた黒潮町の姿は数々のメディアで取り上げられ、注目を浴びました。お陰で『防災の町』という資源を手に入れた、ならば、そこから就労の場を確保していこうではないかと考え、産業と防災を組み合わせた事業を立ち上げました。『34m』を旗印とした第三セクター『株式会社黒潮町缶詰製作所』です」(村越さん)。

缶詰にした理由は、日常的に美味しく食べることができ、しかも、非常食として重宝するからという発想からです。

ちなみに「黒潮町缶詰製作所」が設立されたのは2013年3月のこと。国の新想定からわずか1年後で迅速に、ここまで実現できたのは、黒潮町が最初に対策ではなく、思想から着手したに違いありません。

防災が地域の文化となるようなまちづくり

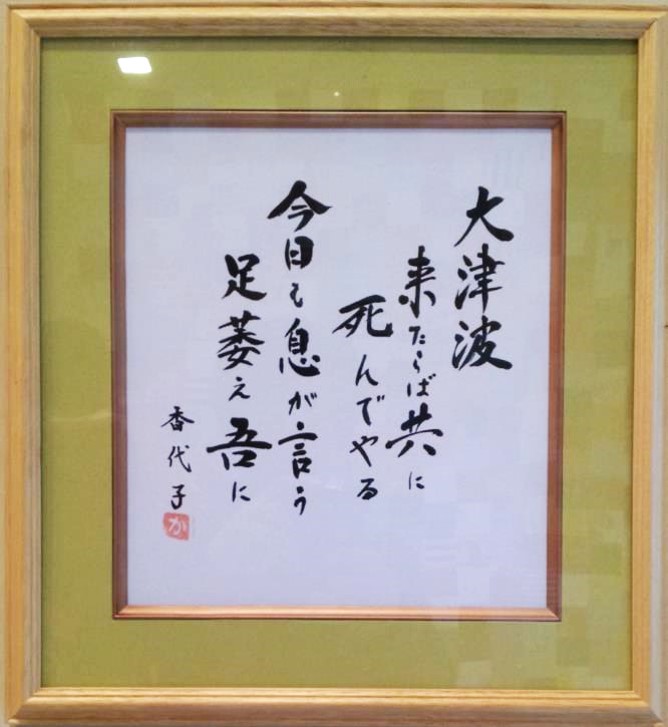

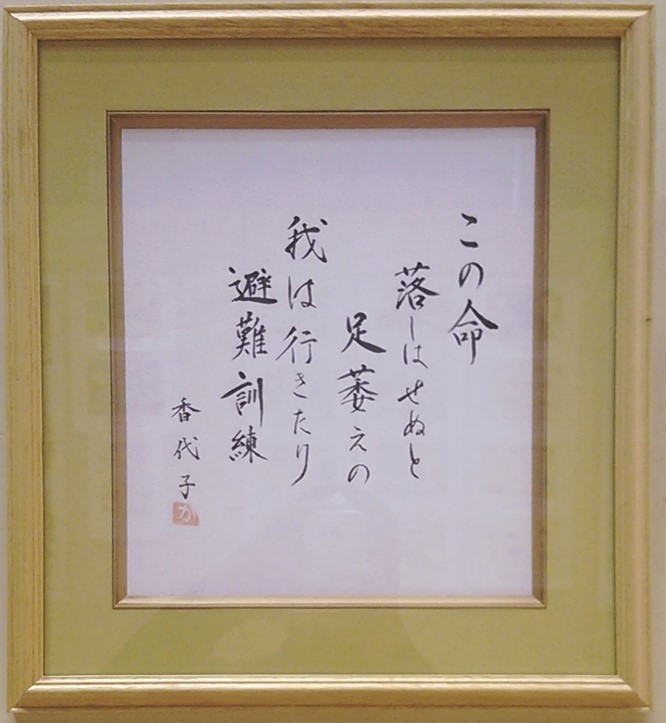

町内で暮らすおばあさんが詠んだ歌を村越さんが紹介してくれました。

最初の歌は、国の被害想定がでた2012年11月に詠んだものです。

大津波 来たらば共に 死んでやる 今日も息(息子)が言う 足萎え吾に

2年後には次のような歌に変化しました。

この命 落としはせぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練

「足の悪い私でも津波で命を落とすようなことはしない、そのために避難訓練にもちゃんと行くわ」といった前向きな心情に変わっています。2年間の取り組みの中で明らかに意識が変わったことが伝わってきます。これからも黒潮町は地震、津波と日本一うまく付き合うまちづくりを推進していきたいと考えています」(村越さん)。

自然には恵みと災いの二面性がある。自然の恵みに感謝し、南海トラフ地震など自然が荒ぶるその時にしっかりと対処することが防災であり、この町に住まうお作法。その防災が文化となることをめざしているのが黒潮町です。

人と自然のつきあい方を考える黒潮町の防災ツーリズム

――黒潮町の「防災」についてお聞きしましたが、改めて松本町長は町を統括する立場としてこの先をどのように見据えているのか教えてください。

松本町長:

防災は特別のものではなく、まちづくりの中の施策のひとつ。“将来あるべき姿”をイメージして、バックキャスト思考でそこから今何をすべきかを考え、これからも防災という課題に取り組んでいきたいと考えています。

南海トラフ地震は100~150年に一度と言われており、確率としては交通事故や飛行機事故よりも断然少ない。ですから変に恐れず、自然現象として受けとめて日ごろは豊かな自然を満喫して暮らす。万が一、地震が起こったら命を落とさない、命を守るということに徹することが一番の得策ではないか思っています。

美しい砂浜も海も私たちの誇りであり、アイデンティティです。この景色を自然からの恩恵として大事にしたかったので私たちは堤防を造らなかった。もしもの時は、我々が逃げればいい。そのスタンスで防災対策を考えてきています。町民の方々もそこは理解してくださっていると感じています。

――黒潮町は「防災の町」として知られるようになり、その資源を観光として有効活用できています。

松本町長:

以前からカツオの藁焼きタタキづくり体験やホエールウォッチング、四万十川でカヌーなど、自然体験型の修学旅行を広く受け入れていました。でも、そもそも自然のいいとこ取りだけの旅行は、欠陥プログラムではなかったのかと考えるようになりました。自然の素晴らしいところも恐ろしいところも両方知っていただくのが本来あるべき修学旅行や観光旅行の姿だととらえ直し、津波の教育(エディケーション)プログラムも組み込んだ防災ツアーが今は完全にメインになっています。

森田:

私は、黒潮町観光ネットワークという組織の代表理事です。防災ツーリズムのプログラムを企画実施しています。松本町長が話されたように自然の恵みと災いの二面性を理解していただくことが大事だと考え、人と自然のつきあい方を学んでいただく内容になっています。常に防災への高い意識を持ちつつ犠牲者ゼロを目指す町の人々の想いや取り組みについて知っていただき、あらゆる状況を想定した答えのない問題に対して意見を交わすことで、生存の可能性を高める柔軟な発想を身につけることもできるようになっています。

高石:

私も黒潮町に観光や修学旅行で来ていただく方々には、地震と津波の脅威の部分である防災プログラムと、海からの恵みを非常に感じることのできるプログラムの両方を体験してほしいなと思っています。そのことによってより黒潮町の真の魅力を伝えられるのではないかと考えています。

黒潮町に来ていただいて、ここの取り組みを知ることで黒潮町のファンになってくれる人が少なからずいるはず。そういう人たちは黒潮町で大きな地震があったりした時にきっと「黒潮町で何メートルの津波予報が出ていたけど大丈夫かな?」と気にかけてくれると思うんです。私はそこが大きいと思っています。交流人口を増やすというのはそういうことなんだと。もちろん、自分の地域で災害があった際には、黒潮町で体験したり見たりしたことを活かしてもらえると思いますし。

――確かにそうだと思います。ここで森田さん、高石さんが所属する黒潮町観光ネットワークについて教えてください。

森田:

2014年、任意団体として始まり、2020年に一般社団法人となって再スタートしました。日本最大の津波が来ると想定された黒潮町になぜ観光ネットワークを作ったのか。それは今後、どうやってまちづくりをしていくかと考えて、観光とか観光客という定義より交流人口をいかに増やしていくか。そのための活動をしていこうということが設立目的です。

高石:

私は千葉県出身ですが、15年程前に幡多へ移住しました。縁あって黒潮町観光ネットワークに携わり、5年目になります。自然の恵みと災いの二面性を理解し、うまく付き合う心と行動を学ぶ、この町の防災文化を伝える「防災ツーリズム」は、この町の魅力の一つとして続けていけたらと思っています。

――大阪経済大学国際共創学部の学生たちが、黒潮町の防災ツーリズムに参加することになります。彼らに期待することはどんなことでしょうか。

松本町長:

学生さんが地域に入ってきて生き生きと活動していただくことは地域住民にものすごい刺激となって、さらに元気を増すような気がしています。

高石:

そうですね。若い世代が町に来てくれるだけで町のみんなが元気になります。また、来てくれた大学生たちにはぜひ黒潮町のファンになってほしいです。防災についての学びには重たい部分もあるかもしれない。でも、それ以上に自然の恵みに満ちていて、食はもちろんのことサーフィンやシーカヤックなど海のアクティビティーも充実しています。黒潮町のいろんな“顔”を知ってほしいなと思います。

森田:

人口減少も黒潮町の大きな課題です。そこに対して何ができるかを日々考えて様々な取り組みをしています。そういう私たち町民の姿も見ていただき、高石の言うように黒潮町のファンが一人でも増えたらうれしいですね。それが移住者増や交流人口増につながると思うので。

――最後に、国際共創学部のテーマ「ありえない、を超えよう。」についてと、フィールドワークで訪れる大学生たちにメッセージをお願いいたします。

松本町長:

黒潮町のキャッチコピーは「空想(もうそう)をかたちにする町」です。想像を実際に形にすることは、その過程も含めてすごく大事です。イメージしたことをそこで諦めずにカタチにしてみてください。きっと、「ありえない」も超えられます。

高石:

非常識が常識になってというのが繰り返されて今があると思います。例えば、砂浜美術館は35年続いていますが、始めた頃はあり得ない風景、非常識そのもの。でも平成生まれの町民にとっては生まれた時から存在する見慣れた風景そのもの、つまり、常識の風景なんですよね。防災ツーリズムも数年前までは「防災でお金を取るのか、非常識だ」という声もあったと思うのですが、今はごくふつうに受けとめられていると感じています。

松本町長:

砂浜美術館も最初の頃は「建物が見当たらないけど、どこにあるんですか?」と県外から来た観光客に聞かれることが多かった。でも、今は黒潮町といえば、砂浜美術館の光景を思い浮かべる人も多いはず。また、町民にとっては今や、日常の風景。要は「ありえないもの」でも、少しずつ形にしていけば、だんだん理解されていく。10年続けると文化になります。大阪経済大学と黒潮町との夢が広がるようなおつき合い、大いに期待しています。

――貴重な素敵なお話をありがとうございました。