「少子化によって誰でも名門私立大学に入学できる時代が近づいている」 起業家・成田修造氏によると従来の学歴神話は崩壊寸前だという。

「18歳人口が急激に減少し、大学は総合型選抜で学生集めに必死です。そのため、偏差値は人材の真の実力を示す指標ではなくなりました。正確に言えば、元々人材の実力を示していなかった偏差値という指標のメッキが剥がれてきた状況です」

大きな影響を受けるのは採用市場だ。かつてのように、学生を偏差値や大学名で選抜し、入社後に教育するというモデルはもはや成立しない。次の変化の時代に備え、企業はどのような基準で人材を見極めるべきなのか。AI時代に人間にしかできない価値とは何か。

今回は「学生の就職力」で注目を集める大阪経済大学学長・山本俊一郎氏と、「HR高等学院」を共同設立し、教育の現場に深く関わりながら企業経営者の視点も持つ成田修造氏が対談。企業が注目する同学の教育力と就職支援体制の秘密を探り、これからの人材育成と大学教育の新たな可能性に迫る。

──日本では大学序列や偏差値重視の価値観が根強い一方で、企業が求める人材像とのギャップがあるように感じます。

成田 18歳人口が200万人以上いた団塊ジュニア世代の頃は、受験の競争も苛烈でした。それに日本社会全体が成長を維持しており、受験をくぐり抜けた人材をポテンシャルがあると判断して採用することで成り立っていたのです。

そのため、早稲田大学や慶應義塾大学などの名門私立大学に合格することが能力の証明、成功の証とされていました。

少子化が進み、企業も定型業務を回すだけで成長する時代ではなくなり、こうした価値観の前提が完全に終わろうとしています。

そう遠くないうちに、私立名門大学とされているMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)や関関同立(関西学院、関西、同志社、立命館)などの入学難易度は大きく下がるはずです。

今は大学の受験方式も多様化し、同じ大学の学生であっても能力やスキルのばらつきが大きくなっています。学生はいかに大学を活用して自分の実力を伸ばすか、企業は大学名などではなく個々人の能力をどう見分けるかが重要になってくるでしょうね。

──なぜ、偏差値では中堅の大阪経済大学から、大手企業への内定者が数多く出ているのでしょうか。

山本 大阪経済大学は創立100周年を目前に控えた歴史ある経済系の単科大学です。学生数は4学年で8000人程度と大学としては中規模です。

偏差値的には「関関同立」や「産近甲龍」というグループに次ぐポジションに位置していますが、卒業生はメーカー、商社、IT、金融などに就職していき、有名企業への内定者も毎年多く輩出しています。

本学には、企業が本当に欲しがる人材を育成する仕組みが3つあると考えています。

一つ目は「自ら学びをデザインする」教育ビジョンに基づいた人材育成法。学生が受け身ではなく、課題を見つけ、行動する力を養います。

二つ目は企業との密接な連携による実践的な学びの場。

そして三つ目は、学生一人ひとりの成長を丁寧にサポートするキャリア支援体制です。

特に企業との連携は他大学とは一線を画しています。企業と学生が「教える・教わる」の関係ではなく、共に課題を発見し、新たな価値を作り出していく共創の場を形成することで、学生の適性と企業ニーズをマッチングさせる取り組みを重視してきました。

その結果、卒業生たちは企業から「真面目で努力家、入社してから伸びる人材」という評価をいただいています。

──AIの進化やジョブ型雇用の普及で、企業が求める人材像はどのように変化しつつあるのでしょうか?

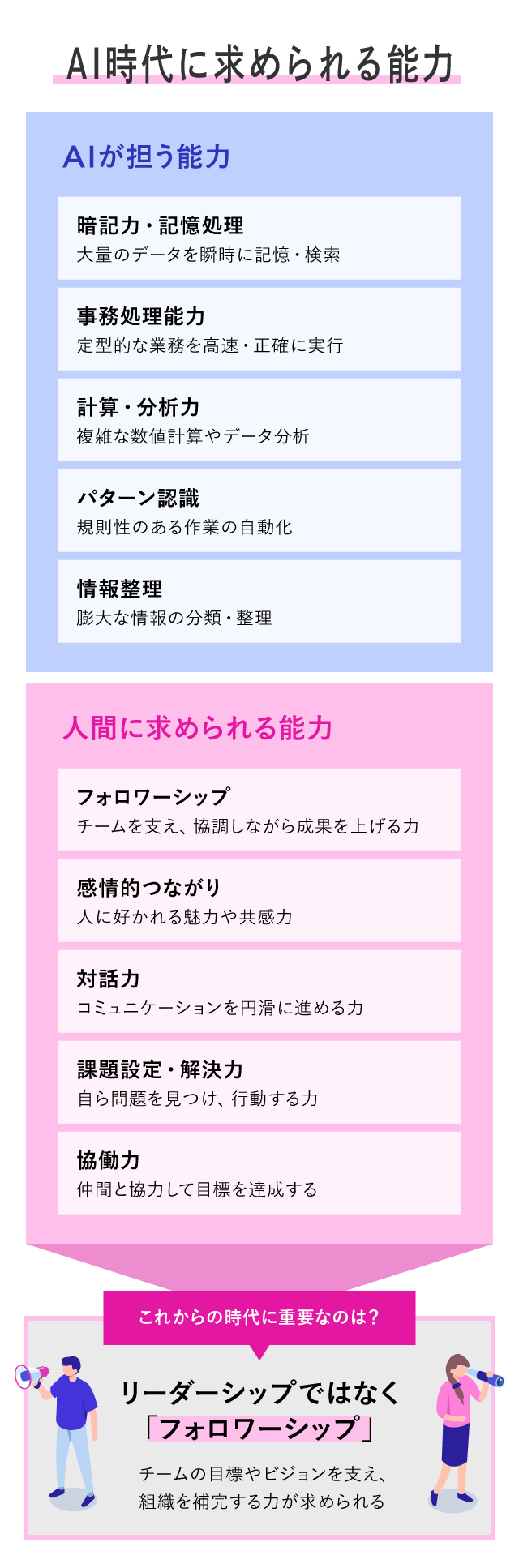

成田 企業が新たな環境で継続的に成長していくためには、チームや組織の中で自分の役割を理解し、独自の視点を持ち、具体的な行動貢献ができる人材が必要不可欠です。

従来型の学力エリートの持っている暗記力や事務処理能力は、今後広範囲でAIに代替されていくと予想されています。ただ、日本では欧米のように「一部の突出した天才を伸ばして、経済活性化を図る」ことは教育システムや社会制度の面から難しい。

そこで、今後求められるのは、自ら課題を設定し、考え、行動し、仲間と協力して目標を達成できる人材です。専門性や経験を組み合わせ、新たな価値を生み出す環境を、社会全体で作り上げていく必要があります。

私が運営する企業では、目標達成に向けて周囲を巻き込み、チームに一体感をもたらす「フォロワーシップ」の高い人材を重視していますね。

フォロワーシップは、リーダーシップとは異なり、率先して指示を出すよりも、チームの目標やリーダーのビジョンを支え、協調しながら成果を上げる力のことです。

AIの進歩によって、人に好かれる魅力や感情的なつながりを生み出す力、コミュニケーションを円滑に進める対話力は、ますます重要になっています。

山本 確かに「フォロワーシップ」の重要性は増していると思います。

以前はそうした人材が社会から求められていても、大学に共感力などを育成する機能が備わっていなかったり、企業側に評価する目線が足りていなかったように感じます。

しかし、社会の風向きが大きく変わり、就活生は企業側から「組織力強化への貢献」を問われるようになってきました。

──大阪経済大学の教育やキャリア支援の特徴を教えてください。

山本 本学は「人間力」を重視し、学生が自ら学びを設計する環境を提供しています。企業と連携しての講義や、経営者の方の講演会などを積極的に行い、企業・社会との連携を強めています。

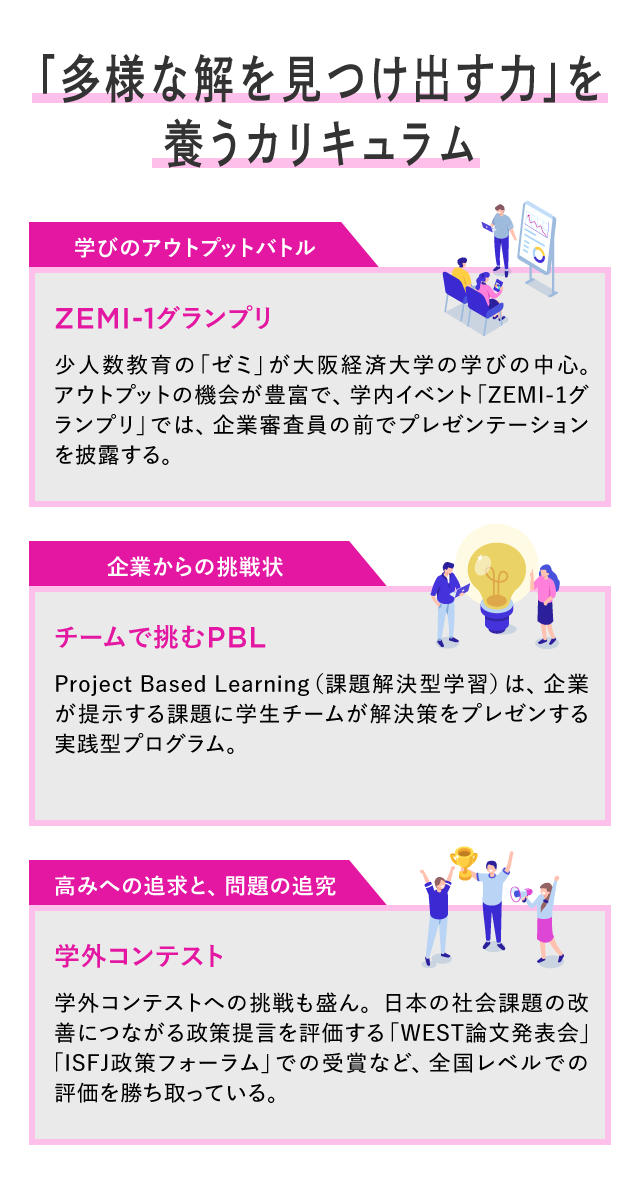

企業の採用担当者にはさまざまな形で窓口を設けており、例えば、ゼミ対抗プレゼン大会「ZEMI-1グランプリ」では、企業の役員・採用担当者に審査員として協力していただいています。学生は実践的なフィードバックを得られ、企業は学生のポテンシャルを把握できるようイベントを設計しています。

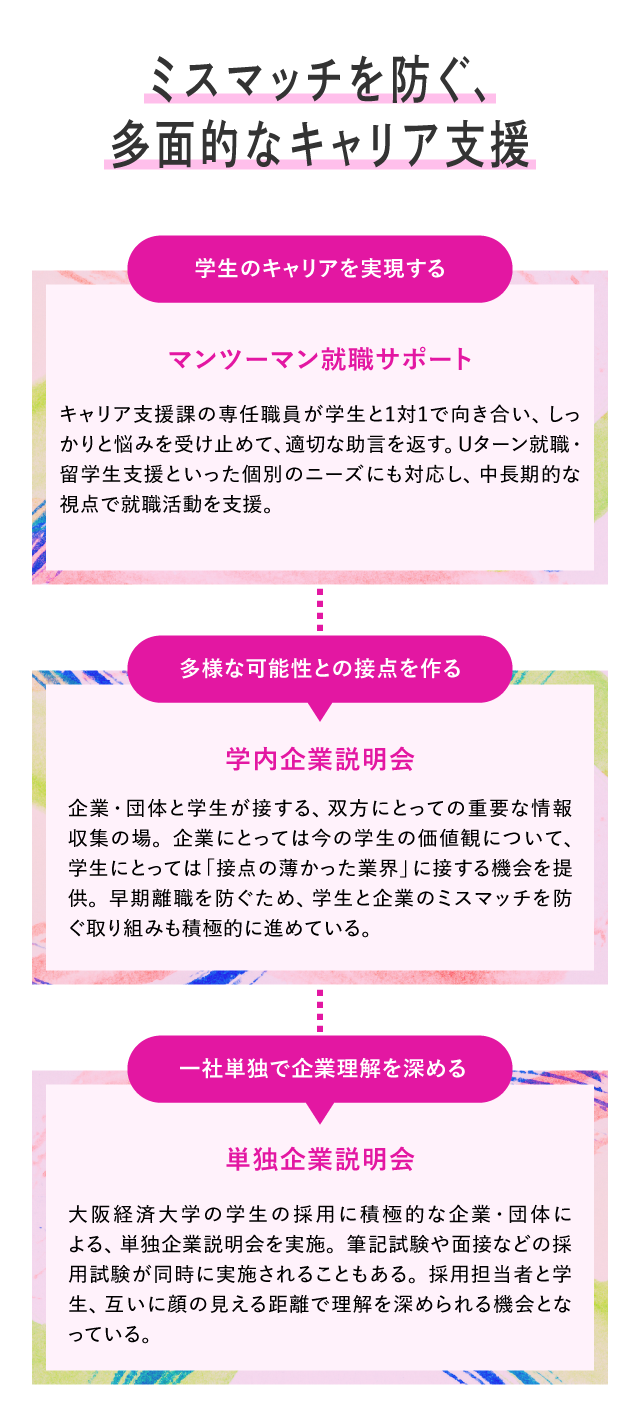

企業と連携しての授業、ゼミなども多く、キャリア教育も充実していることから、毎年600社以上の企業が会社説明会等で本学を訪れて積極的に採用してくださっています。

学生に対しては業界選び、Uターン就職、書類添削、面接対策など個々のニーズに応じ、信頼できる相談の場を提供できていると思います。また、年間1万件以上の個別相談を実施しており、1学年約2000人いる卒業生の進路を職員が丁寧にフォローしています。

成田 大学と企業の垣根が低いのは非常に魅力的ですね。大学はフレームワークを学び、仲間を作り、さまざまなことに挑戦できる貴重な場です。

インターンシップなどを通じて企業と接点を持ち、フィードバックを受けながら成長するサイクルが重要なのかなと。これが、大学の価値をさらに高めることになるでしょう。

大学時代は多様な場に顔を出し、それぞれのコミュニティで自分の持ち味を出し分けられるようになっておくと良いと思います。採用側の視点で見ると、コミュニティの中でどんな役割を担い、どんな成果を上げたかを具体的に語れる学生は非常に魅力的です。

大学のゼミではサポート役として貢献し、サークルでは異なる役割で柔軟に活躍したというエピソードがあれば、採用側はその学生の適応力やセンスに惹かれるでしょう。

山本 本学の場合、座学だけでなく、ゼミやサークルやクラブ活動、インターンシップなど、学生が自らの能力や魅力に気づく多様な場を用意しています。PBL(課題解決型学習)、学外コンテストへの出場など他者と協調しながら深く学んでいく機会も多いため、どの学生も講義を通じて大きく成長していきます。

社会で求められる能力を幅広く捉え、さまざまな形での努力を評価し、育てていきたいと考えます。

「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を意識しながら大学生活を送るのではなく、普段の大学生活を一生懸命送ることで、自然と社会で通用する実力が備わる大学であることを目指しています。

成田 日本の大学では、自己ポジショニングや実践的なアウトプットの機会が不足しがちです。そのため学生は思慮深い一方、自己表現力が低い傾向にあります。

アメリカでは小学生の頃から「好きなものをプレゼンする」といった授業が行われています。

社会に出たら非常に重要なスキルになるので、大学生のうちに訓練を受ける環境があるのは非常に羨ましいですね。

──成田さん、受験生や採用担当者へのメッセージをお願いします。

成田 受験生には、偏差値や大学名に縛られず、「この大学で何を学べば面白いか」「面白い経験ができそうな大学か」を自分で考えて選んでほしいですね。

偏差値で測れる学力は人間のごくごく一部です。この大学はどんな能力を伸ばしてくれるのか、そのためにどんな教育制度があるのかを吟味して大学選びを進めるべきでしょう。

また、 採用担当者には、学生の「やってきたこと」を引き出す質問力を磨いてほしい。大学受験の1年間の成果だけでなく、大学在学中に磨いた本人の努力や価値を見抜いてやってください。

元ゴールドマン・サックスの田中渓氏は、コンビニバイトの経験を就活でアピールし、外資系金融機関7社から内定を獲得しました。店長の誤発注で在庫が過剰になった際、チームでプライスカードを活用した販促策を提案して成果を上げ、在庫管理を任されたそうです。

コンビニバイトの経験を深掘りして、面接でトップレベルのビジネスパーソンにアピールした田中渓氏のプレゼン能力は素晴らしいことは間違いありません。それもさることながら、彼のアルバイト経験から能力を見抜いたゴールドマン・サックスの採用担当者も鋭い見識を持っていたと思います。

経歴を表面的にしか見ない企業は、こうした逸材を逃している可能性があるのです。

山本 実は本学の学生について、企業からよく聞くのは「入社してから伸びる」という評価なんです。最初は目立たないかもしれない。でも、現場で経験を積むうちに、着実に成長して組織の中核を担うようになる。そういう卒業生が多いんです。

華やかさはないかもしれませんが、「素直に学ぶ力」と「周囲と協働する力」を持って組織の土台を支える人材として欠かせない存在になっていく。

AI時代だからこそ、こうした人間らしい協働力の価値は高まるはずです。機械にはできない、人と人をつなぐ役割。チームの雰囲気を良くし、みんなで目標に向かっていく推進力。

本学はこれからも、そんな「組織になくてはならない人材」を育てていきます。

制作:NewsPicksBrandDesign

執筆:西脇章太

編集:金子祐輔

撮影:岡村智明

デザイン:髙木菜々子