2025年3月5日(水)、東淀川区民ホールで「第11回東淀川みらいEXPO~カケルヒガシヨドガワ2~」が開催されました。本イベントは、大阪市東淀川区役所が主催する交流型イベントで、企業・教育機関・施設・NPO・地域住民など、東淀川区に在勤・在学・在住の方や、東淀川区に関心を持つ方々が一堂に会し、立場を超えて地域の未来について意見を交わす場となっています。

今回のテーマは「産学連携で描く いのち輝く未来の東淀川」。2025年に区創設100周年を迎える東淀川区は、大阪・関西万博の開催を背景に、大阪市24区の中でも学生人口No.1という特性を活かし、学生のアイデアや専門知識と、地域企業の力を融合させた未来づくりを目指しています。

区内の3大学(大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学・大阪経済大学)が参加し、本学からは3つのゼミが登壇。古賀敬作ゼミ(経営学部)からは3年生3名と2年生4名が参加し、大阪・関西万博に参加する地域の企業や団体とともに活発な意見交換を行いました。

※学年表記は本イベントが開催された2025年3月5日時点。

SDGsや異文化理解、福祉、食の課題など、地域社会の未来に向けた8つのテーマが設定され、参加者は関心に応じてテーマ別のグループディスカッションに参加しました。

テーマ① 環境・リサイクル・アップサイクル

・衣料品のリサイクルやアップサイクルなど持続可能な地域社会のための取組について話し合う。

テーマ② 多文化共生・外国人

・異文化交流の取組など、外国人も住みやすいまちづくりを話し合う。

テーマ③ 障がい者就労

・福祉事業所で作られる商品の価値を高めるための取組や、商品を継続的に販売していくためにできることを考える。

テーマ④ 高齢者の孤立

・高齢者が孤立しないための取組や、社会参加、居場所について考える。

テーマ⑤ 東淀川PR (食を通じた魅力発信)

・誰からも愛される美味しい東淀川名物を考える。

テーマ⑥ 子ども・子育て

・親が楽しく子育てができ、子どもがのびのび暮らせる街に向けて、どんな取組ができるのかを話し合う。

テーマ⑦ フードデザート問題・買い物難民

・新鮮な食品の入手が困難になる「フードデザート(食の砂漠)」に関してや、買い物難民が生まれないための取組などを話し合う。

テーマ⑧食を通じた健康づくり

・住民の健康づくりを食の面から考え、どんな取組ができるのかを話し合う。

※出典:大阪市東淀川区HP「第11回 東淀川みらいEXPO『カケルヒガシヨドガワ2』を開催いたしました!」

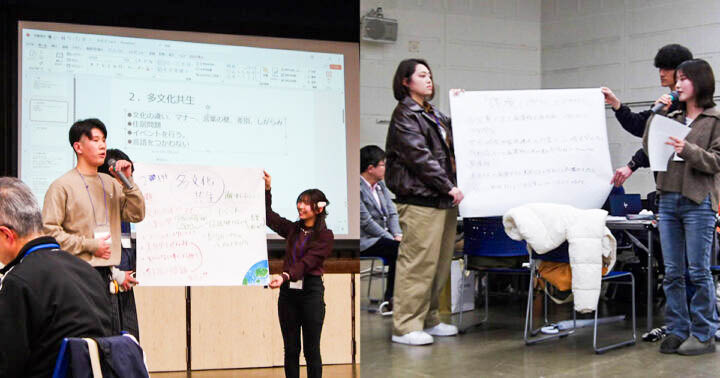

3年生は、異文化交流の地域における役割について昨年からゼミで継続的に取り組んでおり、2024年8月と2025年2月に開催した製作体験型イベント「かみしんプラザ異文化交流イベント」で得られた知見をもとに、テーマ②「多文化共生・外国人」に関する発表を行いました。発表では、外国人と地域住民の相互理解を深めることを目的に、言葉に頼らず交流できる「音楽」や「遊び」などを活用したイベントの実施を提案しました。

意見交換の場では、ひがよどワールドマラソン(※)実行委員会の方から「とても面白そうなイベントなので、ぜひ当イベントでも実施してほしい」とのお声がけをいただき、学生たちは今後、地域との連携を深めながらゼミ活動に取り組んでいく意欲を示しました。

一方、2年生はゼミで現在取り組んでいるテーマ①「環境・リサイクル・アップサイクル」に関して発表し、企業の方々と活発な意見交換を行いました。発表では、企業でロス予定の原材料を活用したアート作品の制作や、地域の学生や家族連れを対象にした工場見学、ロス予定の衣料品を活用したアップサイクルワークショップの開催など、地域とのつながりを意識した具体的な提案を行いました。

意見交換では、区内企業である安積濾紙株式会社や株式会社山本博工務店から「工場などから出る廃棄物の活用方法を考えると良いのでは」といった実践的なアドバイスをいただくなど、現場の視点を取り入れた深い議論が行われました。

(※)ひがよどワールドマラソン:大阪市東淀川区の淀川河川敷で行っている、外国文化との共生をコンセプトとした地域振興マラソン大会。

発表を終えた学生からは、次のような感想が寄せられました。

・異文化共生についてさまざまな意見を聞くことで、より実践的な解決策を考えることができ、非常に良い経験になりました。

・企業の方々からのご意見を参考に、今後のゼミ活動にさらに意欲的に取り組んでいきたいです。

・地域活動に積極的な企業が多く存在することを知り、大きな刺激を受けました。

今後も古賀ゼミでは、地域課題に対して学生ならではの視点を活かし、実践的な学びと地域貢献を両立させた活動を続けていく予定です。