インナーブランディングの取り組みを続ける中で、ミッションやビジョンを自分の行動にどう落とし込んでいくのかのイメージが持てていない人が多いことが明らかになりました。この課題の解決をめざして、さまざまなワークショップを実施しました。今回ご紹介するのは「Talk with ALL」です。少人数のグループで、「エンゲージメントカード」というツールを使いながら対話する中で、これまで自分たちが培ってきた「無形資産」を改めて認識し、自分たちだからできるミッション実践の方法を考えるワークショップです

エンゲージメントカードとは

価値観を表す言葉とイラストが書かれた89枚のカードから、設定したテーマに合うカードを選択し、なぜそのカードを選んだのかについて語り合いながら、自分や相手への理解を深め、違う考え方に対する受け止め方の変化を促します。対話を通じたイメージの共有や、価値観が違う人同士の対話の中で新しいものを創造するなど、チームビルディングにつながる活動に使われているツールです。

開催日:2021年11月24日

参加者:16名

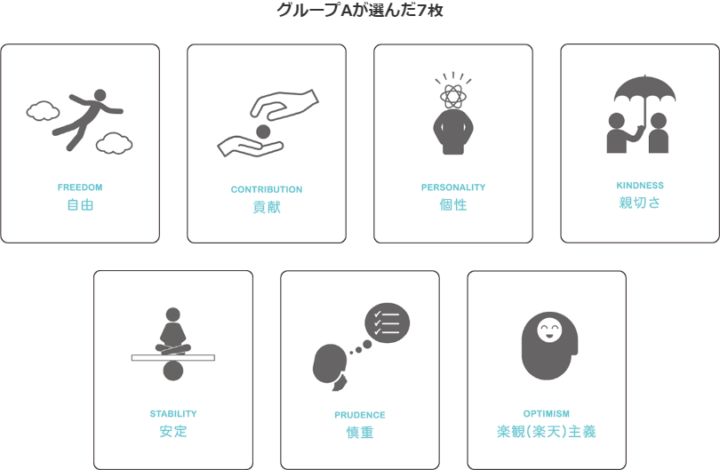

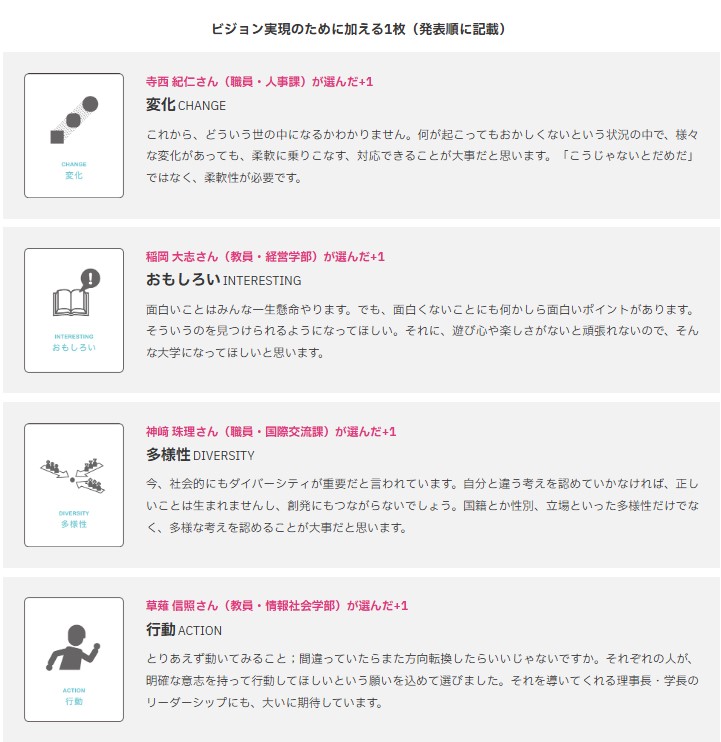

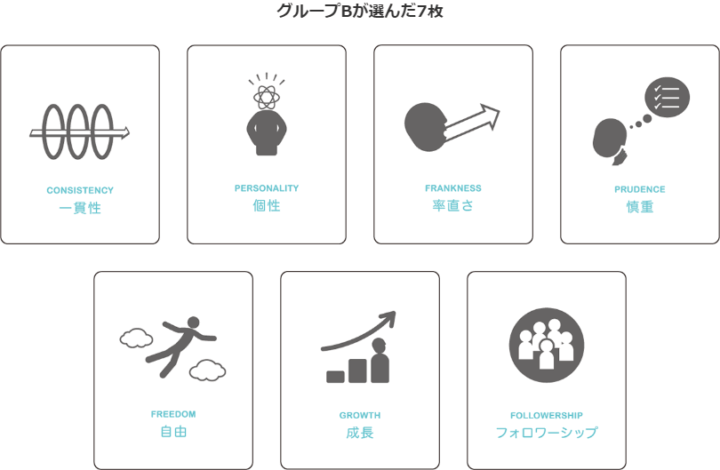

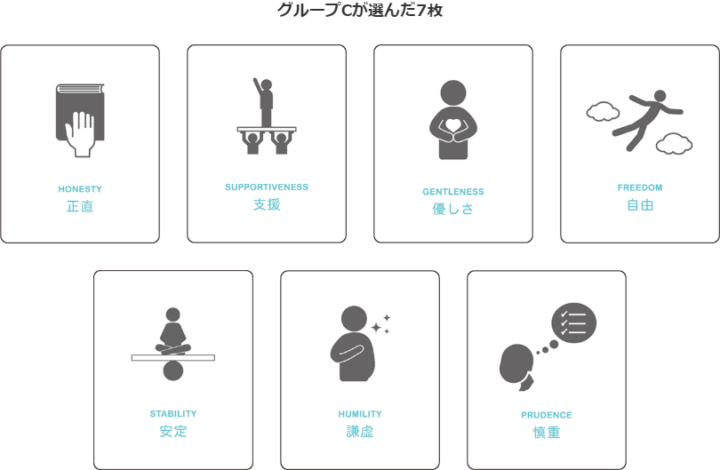

ワークショップは、山本俊一郎学長による「Vision Talk」をはさんで2つのワークに取り組む構成。事前に研修を受けた教職員がファシリテーターとなり、前半はグループで「大阪経済大学が培ってきた文化」をテーマに7枚のカードを、後半はメンバーそれぞれが、「ビジョン実現のために7枚に加える1枚」を選び、その結果を全員で共有しました。

本レポートでは、グループで選んだ7枚のカードの内容と説明、メンバーそれぞれがビジョン実現のために選んだ1枚についてお伝えします。参加した皆さんは、自分のワークを振り返るとともに、参加回以外ではどんな対話が行われたのか、ぜひ追体験してみてください。

7つの要素がピラミッドのように配置できると考えました。一番上には建学の精神にも掲げられている「自由」。次に大きな要素として、大阪の経済に貢献してきたということで「貢献」を選びました。貢献に関連して、経済の単科大学としてここまでやってきたという「個性」の発揮があります。また、それは学生の個性を大事にしているという意味でもあり、さらに学生一人ひとりを大切にすることが浸透しているということで「親切さ」にもつながります。一方、貢献と並ぶ要素には「安定」もあります。安定を少し掘り下げて考えてみると、「慎重」につながるでしょうし、同時に「楽観主義」的な部分があることが見えてくる、ということも言えます。

90年ずっと経済・経営系の単科大学として「一貫性」を持って続けてきた、それは「個性」であるだろうし、「素直さ・率直さ」や一途な思いにもつながると思います。「慎重」というのは、慎重になり過ぎるというネガティブな面、慎重だからやってこれたというポジティブな面があります。「自由」は建学の精神である「自由と融和」から来ていますが、この自由にも両面あって、自由闊達な議論もあるでしょうが、責任を取るというような意識なしに自由にやってきた、ということもありそうです。ただ、近年の志願者増も含めて今まで成長し続けてこれたのには、とくにここ最近「つながる力」という言葉で表現してきた「フォロワーシップ」を持ちながらやってきたことが、良い影響を与えているのではないかと考えています。

「これだ!」と満場一致で決まったカードが15枚ぐらいあり、そこから7枚に減らす作業をしました。「正直」は、情報公開にしても全くごまかすことをしていないから。「支援」は、就職支援やゼミの支援がしっかりできているからで、それは学生への「優しさ」に通じます。「自由」は、建学の精神でもあるので捨てるわけにはいきません。とくに直感的なイメージとして共有していたのが、「安定」「謙虚」「慎重」です。これらはマイナスにも捉えられる言葉ですが、私たちの考えは少し違います。今後、大学間競争が激化し、大学の多様化が進む中で、どのようにして安定を保てるのか、また謙虚という気持ちをどうしたら保てるのかが大切になってくるのではないでしょうか。そんな思いも込めて選びました。

「親切さ」は、学生に対して偉そうにしたり、ないがしろにしたりする人はいないこと、「正直」は、学問的良心を持っておられる先生がほとんど、という印象から選びました。「富・財産」は、資産が200億円あるということから。また、「慎重」から後は、組織が90年の長きにわたって続いてきたことと関係しています。無茶をせず、慎重にやってきたから続いたのだろうし、社会や学生に対して、一定の責任を果たし「コミットメント」してきたこともそうでしょう。「経験」については、伝統があり人の流動性が比較的ないうちのような組織では、経験が蓄積され、生かされやすいから。最後の「知性」は、一定の学問的な水準が対外的に評価されてきたから今がある、と考えました。

様々な部署から参加されたにもかかわらず、みなさん非常に打ち解けた様子でワークに集中していました。どのグループからも笑い声が聞こえ、楽しい議論になっていたのが印象的でした。普段はあまり触れ合う機会のない、所属も異なる、大阪経済大学でのキャリアも様々な人同士がそれぞれの立場で語り合うことで、今までなかった何かが生まれる、という期待感が湧いてきました。

参加者のコメント

小林 諒太朗さん

いろんな人が集まって話をする中で、自分が気づいていなかった大阪経済大学の新しい価値が、テーブルの上にポンと生まれたような気がする瞬間が何度かありました。自分が気になっていたことを、他の人によって可視化してもらった、というような発見もありました。

寺西 紀仁さん

今回は少人数での話し合いだったので、その分、十分みなさんの考えを聞く時間があってよかったです。ビジョンを行動に落とし込むうえで、自分の考え方や向いている方向が間違っていないと思え、こうしなければならないというものがあるのではなく、自分なりに進め方を考えていけばいいのだとわかったのが収穫でした。

松田 裕一郎さん

4チームが7枚ずつ選んだわけですけど、多少の違いはあれ似ていました。やはり共通認識というのはあるのだなと改めて感じましたね。それが組織の風土というものなのでしょう。「慎重」というのはその一つです。あまり強引に何かを進めていくというのは、この組織には合わないのかもしれないなと再認識しました。