大阪経済大学では、2024年3月27日から図書館ラーニング・コモンズに“一畳ライブラリー”「ほんのれん」を導入しています。「ほんのれん」とは「本の連」を意味し、江戸時代の文化サロン「連」のように、本を媒介とした対話を通して創造力とコミュニケーションを育もうという取り組みです。学生や教職員がより積極的に「ほんのれん」を活用できるよう、5月31日に体験ワークショップを開催しました。

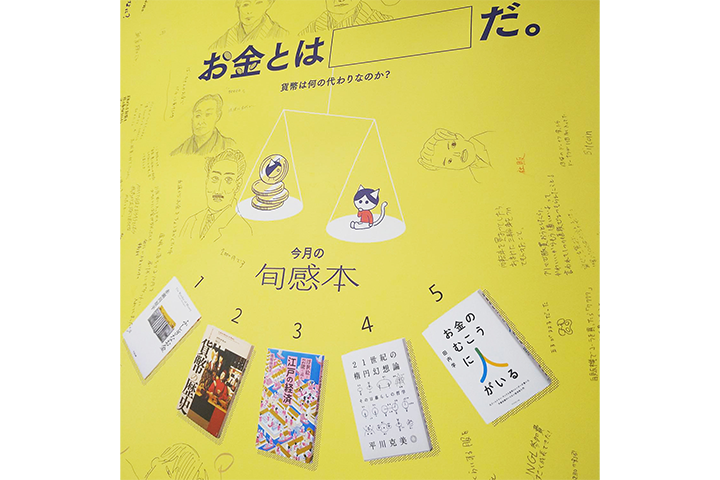

「ほんのれん」は、学びの場の企画運営などを行う丸善雄松堂株式会社と、選書や本棚空間プロデュースを行う株式会社編集工学研究所が共同で運営するもの。たたみ一畳分の本棚には漫画や図鑑を含めた100冊の本が収められており、加えて毎月異なる「問い」とそれに合わせて厳選した5冊の「旬感本」が置かれるのが特徴で、立ち寄った人たちは本や問いを通して自分で考えたり誰かと交流したりできます。企業や地域のコミュニティスペースなどで導入されていますが、大学としては大阪経済大学が初めてです。

冒頭の開会の挨拶では、教育・学習支援センター長の森詩恵教授が「経済界で活躍する同窓生の会、大樟春秋会の寄付やアドバイスをもとに『ほんのれん』を導入することができました。多くの人に『ほんのれん』を利用していただき、ひいては図書館やラーニング・コモンズの利用拡大につなげたいと思います」と述べました。また、丸善雄松堂西日本支社長兼大阪支店長の新村岳氏は「『ほんのれん』の目指すところは、まさに大阪経済大学さんの創発と同じ。本との出会いで新たな気づきが生まれ、少しでも創発のお役に立てればと思います」と話しました。

その後、編集工学研究所シニアプランナーの姜舜伊(かんすに)氏からは、このあと行う「ほんのれん旬会」についての説明がありました。「ほんのれん旬会」は、毎月の「問い」と「旬感本」をきっかけに、発想を広げたり、自由に対話を楽しむ場です。姜氏は「世の中の関係性を見つけるために本を道具とするという、新しい本の使い方を楽しんでください。いろいろな人たちとの対話によって同じテーマでも見方・考え方が変わり、情報が柔らかくなります。それによって関係性が発展しやすくなると思います」と話しました。

続いて行われた「ほんのれん旬会」体験ワークショップは、学生や教職員など4名が1グループとなり、旬会ナビゲーター(ファシリテーター)のガイドで進められました。

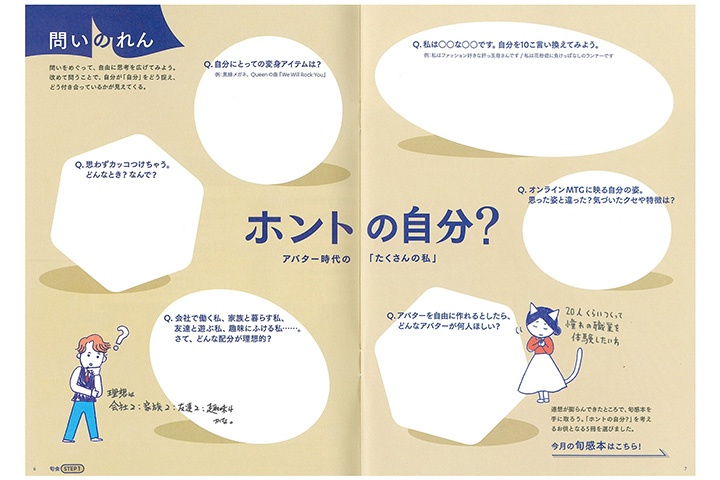

今回のテーマとして取り上げた「問い」は、「ホントの自分?アバター時代の『たくさんの私』(2024年5月号/Vol.14)」。

旬感本として、以下の5冊が用意されました。

・「ニセの自分」で生きています―心理学から考える虚栄心

・「盛り」の誕生―女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識

・アバターと共生する未来社会

・私とは何か―「個人」から「分人」へ

・擬 MODOKI―「世」あるいは別様の可能性

これらの中から気になった本を選び、それを手がかりに「ホントの自分?」という問いについて考えながら対話をします。

といっても、本を丸々一冊読んで感想を言い合うのではありません。

「旬会」は、以下の3つのステップから成っています。

①連想を広げる

②問いを深める

③気づきを交わす

「連想を広げる」は、「自分にとっての変身アイテムは?」「アバターを自由に作れるとしたら、どんなアバターが何人ほしい?」など、テーマに合わせた問いを巡って連想を広げるというもの。自由なアイデアを小冊子「旬感ノート」に書き込み、その結果をグループでシェアします。

次に本を手に取りますが、読み方は独特です。表紙や帯など日ごろ注意を向けない本の外観を、次いで目次を、じっくり時間をかけて眺めます。ときには目を閉じ思い出すという作業を挟みながら、まず本への印象やイメージを十分に膨らませていきます。そして、おおよそ10分という短い時間で一気に本文に入り、パラパラとページをめくる「鳥の目」と、気になる箇所にじっくり入る「虫の目」を使い分け、1冊を掴むのです。この読書メソッドを使うことで、本から得られた気づきをグループのメンバーと交換しあい、最後に「私の旬な宣言」をノートに書き込むのです。

ただ、今回は「ほんのれん」を大学でどう活用するか参加者が共に考えるイベントとするため、「旬会」の感想や活用方法をグループで話し合うことになり、「年代、性別を超えて対等に話し合える」「多様性理解のきっかけに」「企画会議のアイデア出し」「哲学カフェで使えそう」といった意見が出されました。

ワークショップ参加者は学生や教員、職員などさまざまです。対話の時間には、身振り手振りを交えて熱く語る人や笑顔で相手の話に聞き入る人が多く見られ、絶えず笑いや拍手が起きるなど、年齢も立場も異なる人たちが一個人として対話し、盛り上がりを見せていました。姜氏によると、それこそが異なる5冊の本を道具・媒体として使った結果。「同じ本だと読み方を評価・比較してしまいます。異なる本だから人の目線を気にせず、自由に気づいたことを話せます。本を隠れみのにして、自分の意見を気軽に言えるのです」と話しました。

「旬会」体験ワークショップのあとは、姜氏の司会のもと、図書館長の草薙信照教授と3名の学生で座談会を行い、「ほんのれん」の感想や可能性、期待することについて意見を交わしました。

田中健斗さん(経済学部3年)は「抽象的な『問い』が面白いです。旬感本が5冊あるので、いろいろな角度から捉えて考えられます」と話しました。普段あまり本を読まないという山下雄雅さん(人間科学部2年)は、「読書のハードルが下がりました。今日の帰り道にでも何か読んでみたい」。今回、新しい本の読み方を知ったことから関心が広がったようです。村上旅途さん(経済学部2年)は「自分が話している最中にも『ホントの自分』の見え方、視点が更新されているような感じがしました。コミュニティづくりや創発につながると思います」と話しました。

最後に、草薙教授は「ほんのれん」について「お気に入りの本屋さんが見つかった感じ」と表現し、「どんな本があるか見るだけでも十分に楽しい。それをきっかけに気づきを得たり議論をしたりと、大学における創発につながります。学生の成長にとってたいへん有意義な仕掛けだと思います」と締めくくりました。

なお、6月の「問い」は「お金とは?〔 〕だ。ー貨幣は何の代わりなのか?ー」、7月の「問い」は「なぜ旅をするのか?ーフィルターバブルの外へー」です。問いに沿った新しい旬感本5冊だけでなく合わせて読みたい本も用意していますので、学生の皆さんも教職員の皆さんもぜひ「ほんのれん」にお立ち寄りください。